公務員試験の面接試験での自分の評価を考える際に、「面接官がニコニコしていたから」、あるいは「時間が余ったから」ということをもって、合格や不合格のサインと捉えようとする受験者がいます。

しかし、そのような面接試験での「合格フラグ」の存在は、ありえるのでしょうか。

今回は社会人向け公務員試験の面接での合格フラグ・サインは存在するのかについて、書いていきます。

本ページはプロモーションが含まれています

面接試験での合格フラグ・サインがありえない理由

結論から言えば、社会人向け公務員試験の面接での合格フラグ・サインはありえません。理由は次のとおりです。

(理由1)面接は公正に行われる必要がある

面接試験は公正性を保つ必要があります。

そもそも、面接の形式上、どの相手にも等しく質疑する必要があり、受験者によって優しくしたり厳しくしたりすることはあってはいけません。

厚生労働省の「公正な採用選考の基本」に沿って行う必要があります。

(参考)公正な採用選考の基本|厚生労働省

(理由2)面接試験前に合格・不合格は決まらない

面接試験の最中にフラグやサインを出すということは、そこで結果を決めてしまっているということを意味します。

近年の公務員試験では面接試験のウエイトが高くなっており、他全員の面接試験が全て終わるまで順位が決定できないのが現状です。

つまり、面接試験前に合格・不合格が決まっているような予定調和はありえません。

(理由3)面接官は表情・態度に出さないのが仕事

面接官の中には、過去の経験が豊富な場合、他の面接官も含めた面接結果を予想し、「明らかに合格する受験者だな」とか「明らかにダメだろうな」と、個人の中での判断をくだす場合もあるかもしれません。

しかし、面接官はプロのため、仮にそう思っていたとしても、相手にわかるような表情や態度に出すことはありません。

これらのことから、合格フラグ・サインなどはありえず、気にするだけムダと言えます。

面接試験は、「相手を知り自分を知ること」で自信を持って臨むことが重要

面接試験の合格フラグやサインというものに関心を持ってしまうということは、そもそも、面接試験に臨む状態になっていないとも言えます。

中国の故事で「彼を知り己を知れば百戦あやうからず」という言葉がありますが、面接試験に臨むにはこれが必要です。

彼(面接官・面接方式)を知る

これは、まさに先ほどまでの話のように、面接がどのように行われ、何を評価されるかを、まず知ることです。

面接でフラグやサインが出るのではないか、という誤った情報に振り回されている精神状態では、堂々と面接で答えることはできないでしょう。

面接の内容・評価ポイントについては、次の記事にまとめているので、参考にしてください。

自分を知る

面接試験の内容・評価ポイントを確認したら、自分の長所を面接試験で最大限表現することができるよう、自分を知る作業を徹底的にしておくことが必要です。

社会人向け公務員試験では、次の3点がポイントです。

・志望動機を追求して、その団体で何がしたいかを考えること。

・社会人としての過去の職歴等から行動事例の良い点、悪い点を振り返り、その団体に(修正も含めて)どう生かせるかを整理しておくこと。

・他の受験者との差別化を図ること。(情報系スキルアップがおすすめ)

面接試験は、相手の態度に振り回されることなく、堂々と挑むことが合格につながります。

そのためには、しっかりとした準備が必要ですので、教養試験対策などと並行して早め早めに取り組んでください。

合格戦略と再挑戦におすすめの対策

面接の結果、再挑戦が必要になった方は、当ブログの合格戦略を参考にしてみてください。

過去に受験をした人も、この合格戦略を生かせば、再受験において合格への道は開けてくるはずです。

ダメだった状況に応じて、生かすべき合格戦略を次のイメージに整理していますので、参考に進めてください。

1.教養試験が突破できない人

⇒合格戦略1,2で対策の見直しを!

2.教養試験は合格するも面接試験で完敗の人

⇒合格戦略4,5を参考に再チャレンジを!

3.面接試験であと一歩及ばなかった人

⇒確実性を高めるために、合格戦略5「スキルアップ」で決め手を!

【情報系スキルは面接での評価アップ要素になる可能性大】

(おすすめの情報系スキル)

●チャットGPTなど生成AIを使いこなすスキルのプロンプトエンジニアリングのスキルが注目度急上昇

●AI資格なら、まずはG検定、上位はE資格

●ITパスポートもまだまだ歓迎される

●時間的余裕があれば、基本情報技術者試験にチャレンジしたい

面接時に資格取得や受講完了までできていれば望ましいですが、現在勉強中という話をできるだけでも印象・評価は違ってくると思います。

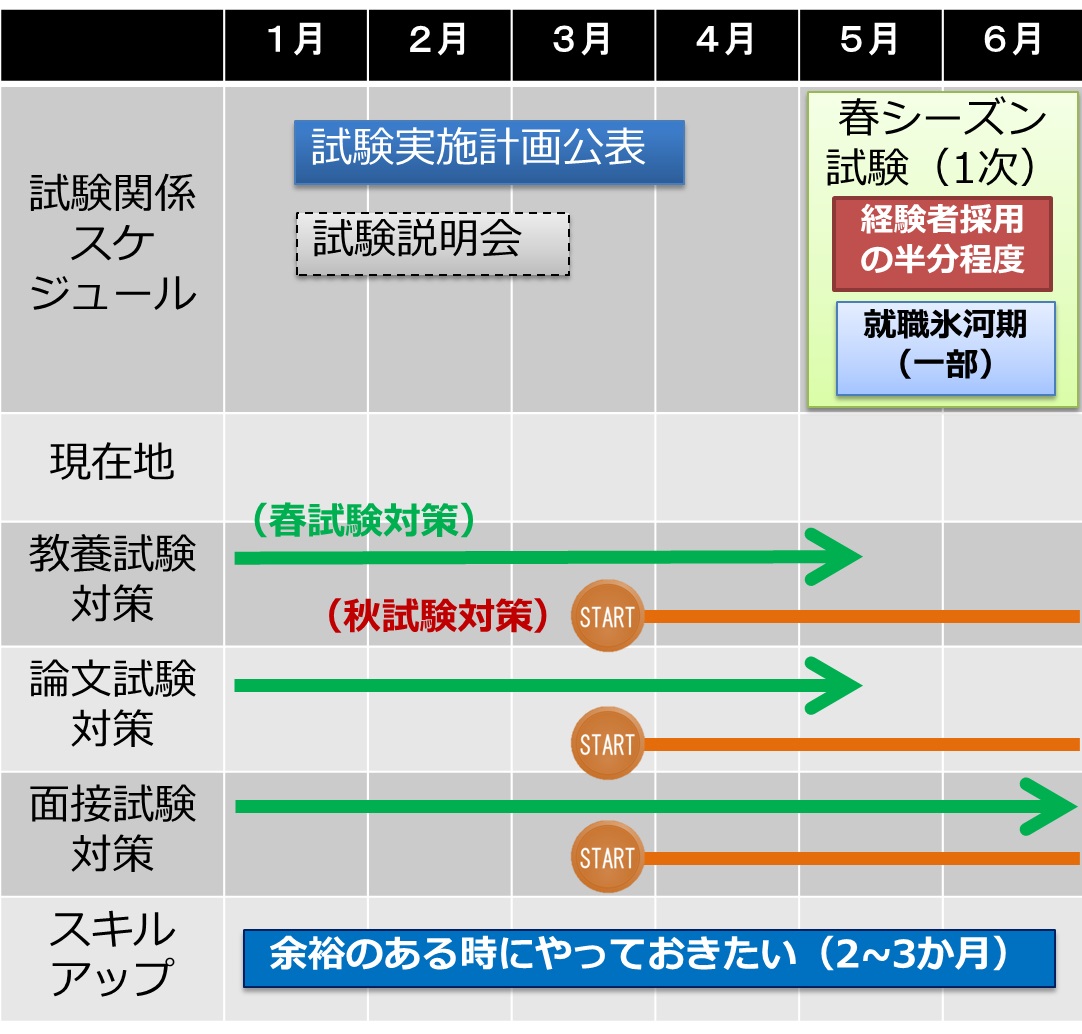

試験対策スケジュール

社会人公務員試験の試験スケジュールと対策期間の目安を、整理しています。

対策スタートは半年前を目安としつつも、早ければ早いに越したことはありません。

目標とする試験までの時間を確認して、早速、取りかかりましょう。

■試験対策スケジュール

(参考記事)

「もう時間がない」と諦めるその前に

>>【1か月でも希望アリ!】公務員試験を最短の勉強時間で合格する方法

合格戦略を基に再チャレンジして、次こそは絶対に「合格」側に立ちましょう!

●元行政経験者で、人事・採用関係などとの親交もあり。

●公務員を目指す社会人に有益な情報を提供するべく、2021年3月にブログを開始しました。(守秘義務に影響しない範囲で書いていきます。)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|