・SEから公務員に転職したいけど、どんな方法があるのだろう・・・

・公務員になったら、これまでのエンジニアとは少し違う仕事もできるのかな

・近々、転職を考えているので早く対策を知りたい!

SEなど情報系職種の方にも、社会貢献や安定雇用、ワークライフバランスなどを魅力に、公務員に転職する人も増えています。

一方で、情報系職種で培ったスキルや経験を活かせる場がどれだけあるのか、公務員に転職する際にどのような選択肢が存在するのかわからず、尻込みしてしまう人も少なくありません。

そこで、本記事では「SEなど情報系職種から公務員に転職したい人の3つの選択肢」に焦点を当て、具体的な選択肢と対策などを解説していきます。

ぜひ最後まで読んでください。

本ページはプロモーションが含まれています

【情報系スキルは面接での評価アップ要素になる可能性大】

(おすすめの情報系スキル)

●チャットGPTなど生成AIを使いこなすスキルのプロンプトエンジニアリングのスキルが注目度急上昇

●AI資格なら、まずはG検定、上位はE資格

●ITパスポートもまだまだ歓迎される

●時間的余裕があれば、基本情報技術者試験にチャレンジしたい

面接時に資格取得や受講完了までできていれば望ましいですが、現在勉強中という話をできるだけでも印象・評価は違ってくると思います。

SEなど情報系職種から公務員に転職したい人の3つの選択肢

情報系職種から公務員への転職 3つの道

SEなどIT系職種から公務員に転職する場合、転職後どんな道になるのか?

次の3つの道があります。

1.情報職として採用される道

今、国ではデジタル庁の新設、地方もDXが加速するなど、行政部門もデジタル人材へのニーズが高まっており、IT人材不足は顕著となっています。

こうした中、国ではデジタル区分の試験が実施され、地方でもICT職種の募集が見られるようになってきました。

2023年度は東京都特別区でも「事務(ICT)」職の試験が新設されています。

2023年度のICT職種の試験日程の主なもの

(ICT職種の公務員試験)

| 団体名 | 試験名称 | 職種 | 採用予定者数 | 試験日程 | 試験内容 |

| 埼玉県 | 経験者試験 | 一般行政(DX) | 2人 | 申込期間 8/18~8/28 1次試験 9/24 |

1次:論文 2次:専門試験、面接試験 |

| 東京都 | キャリア活用採用選考 | ICT | 21人 | 申込期間 6/1~6/28 1次試験 8/13 |

1次:エントリーシート、教養試験、論文、専門試験 2次:口述試験(オンライン) 3次:口述試験(対面) |

| 愛知県 | 民間企業等職務経験者 | ICT | 若干名 | 申込期間 3/29~4/21 1次試験 5/21 |

|

| 高知県 | 社会人経験者 (UIJターン枠) |

行政(デジタル) | 3人 | 申込期間 4/14~5/19 1次試験 6/18 |

|

| 福岡県 | 民間企業等職務経験者 | 行政(DX) | 5人 | 申込期間 7/10~7/21 1次試験 8/20 |

|

| 特別区 | 経験者採用 | 事務(ICT) | 1級:18人程度 2級:16人程度 3級:3人程度 |

申込期間 6/22~7/13 1次試験 9/3 |

1次:教養試験、論文試験 2次:口述試験 |

| 横浜市 | 社会人採用試験 | デジタル | 5人 | 申込期間 6/22~7/19 1次試験 9/24 |

|

| 岡山市 | 民間企業等職務経験者 | デジタル | 6人 | 申込期間 8/18~9/7 1次試験 10/15 |

SEとして培った知識をフルに生かすのであれば、これらの「デジタル職」、「ICT職」・・・などの区分で募集している試験を受験することが、最も近道になります。

最低限の「教養試験」対策さえ行えば、「専門試験」は情報に関する内容のため、対策に多くの時間を要することはないと思います。

競争倍率も、通常の行政の試験に比べれば、かなり低くなるはずです。

難点なのは、全国どこの自治体でも募集しているわけではないので、「地元に帰りたい」などのニーズには十分対応できていないことです。

2-(1).行政職で採用されて積極的に情報人材として活躍する道

行政職であれば、全国のほとんどの団体で社会人向けの試験を実施しています。

行政職ですから、他の受験者と同じ土俵で受験することが必要となります。

教養試験対策には一定の対策が必要でしょう。

一方、面接試験まで進むことができれば、やや有利に運べることができると考えます。

もちろん公務員として基本的な要素を欠いていれば不合格ですが、

情報知識を持っていることは、他の受験者より「採りたい」という要素になります。

この「行政職」というのは、幅広い分野の仕事をする職です。

ただ、現在は多くの団体が情報分野を強化しています。

どこも情報人材は少ないため、希望すれば結果として、情報の仕事に配置されるケースは高いと思います。

2-(2).行政職として情報以外の仕事をする道

「せっかく転職するなら、新たな分野で仕事をしてみたい」という人も多いでしょう。

情報系の仕事に就くことを積極的にアピールしなくても、やはり情報知識を持っているだけで、面接試験では有利に運べると考えます。

行政のDXは、全ての分野で業務プロセスの見直しと情報化がセットになるため、情報知識を持っている人が、各部署に散らばっていることは理想的だからです。

公務員試験の流れと対策方法

社会人向け公務員試験の流れ

社会人向け公務員試験の一般的な流れは、次のようになっています。

試験全体を通して、最終的には面接試験が最も重要ですが、教養試験をクリアしないと次に進めない仕組みとなっているところが特徴です。

教養試験をクリアしても、面接試験で半数がふるい落とされるので結構シビアな試験になっています。

2023年度の試験日程(主なもの)

(社会人経験者試験)

| 団体名 | 試験名称 | 申込期間 | 1次試験 |

| 特別区 | 経験者採用 | 6/22~7/13 | 9/3 |

| 神奈川県 | 中途 | 6/30~7/14 | 7/28ほか |

| 横浜市 | 社会人 | 6/22~7/19 | 9/24 |

| 愛知県 | 民間企業等職務経験者対象 (4月募集) |

3/29~4/21 | 5/21 |

| 愛知県 | 民間企業等職務経験者対象 (7月募集) |

7/27~8/8 | 9/17 |

| 名古屋市 | 職務経験者 | 7/4~7/31 | 9/24 |

| 大阪府 | 社会人等26-34 | 8/3~8/28 | 10/1 |

| 福岡県 | 民間企業等職務経験者 | 7/10~7/21 | 8/20 |

(就職氷河期世代試験)

| 団体名 | 試験名称 | 申込期間 | 1次試験 |

| 国 | 就職氷河期世代 | 7/19~7/28 | 10/29 |

| 東京都 | 就職氷河期世代採用 1類B 就職氷河期世代採用 3類 |

8/10~8/21 | 10/22 |

| 神奈川県 | 就職氷河期世代(選考) | 6/30~7/14 | 8/14 |

| 横浜市 | 就職氷河期世代 | 7/13~7/14 | 9/24 |

| 愛知県 | 社会人を対象とした試験 | 7/27~8/8 | 9/17 |

| 名古屋市 | 就職氷河期世代 | 7/4~7/31 | 9/24 |

| 大阪府 | 社会人等35-49 | 7/10~7/24 | 8/27 |

| 福岡市 | 就職氷河期世代 | 5/1~5/18 | 6/18 |

それぞれの団体の試験日程は例年同じ時期になることが多いので、翌年度の試験を考える場合は、参考にして対策スケジュールを立てましょう。

SEなど情報系職種から公務員になるための対策方法

試験の多さや倍率などを見て「これは厳しい、やめておこう」と思った方も多いかもしれません。

しかし、受験する人の全員がものすごく対策をしてきているわけではありません。

誰でも申し込んで受験できる試験ですので、様々な受験者がいて、この倍率です。

ノー勉で挑もうという人も一定割合いますが合格確率はほぼゼロですので、その分、倍率は下がると考えることはできます。

また、「闇雲に教養試験の勉強ばかりしている」、「大手予備校任せで勉強している」といった人がほとんどですが、それぞれ弱みを抱えています。

こうした層より前に出るには、差別化を図る戦略を持てるかどうかです。

戦略に沿った対策を進めることができれば、合格がグッと近づくはずです。

第一関門の教養試験対策で息切れしないように、全体の対策を早い段階から考えておくことが大事です。

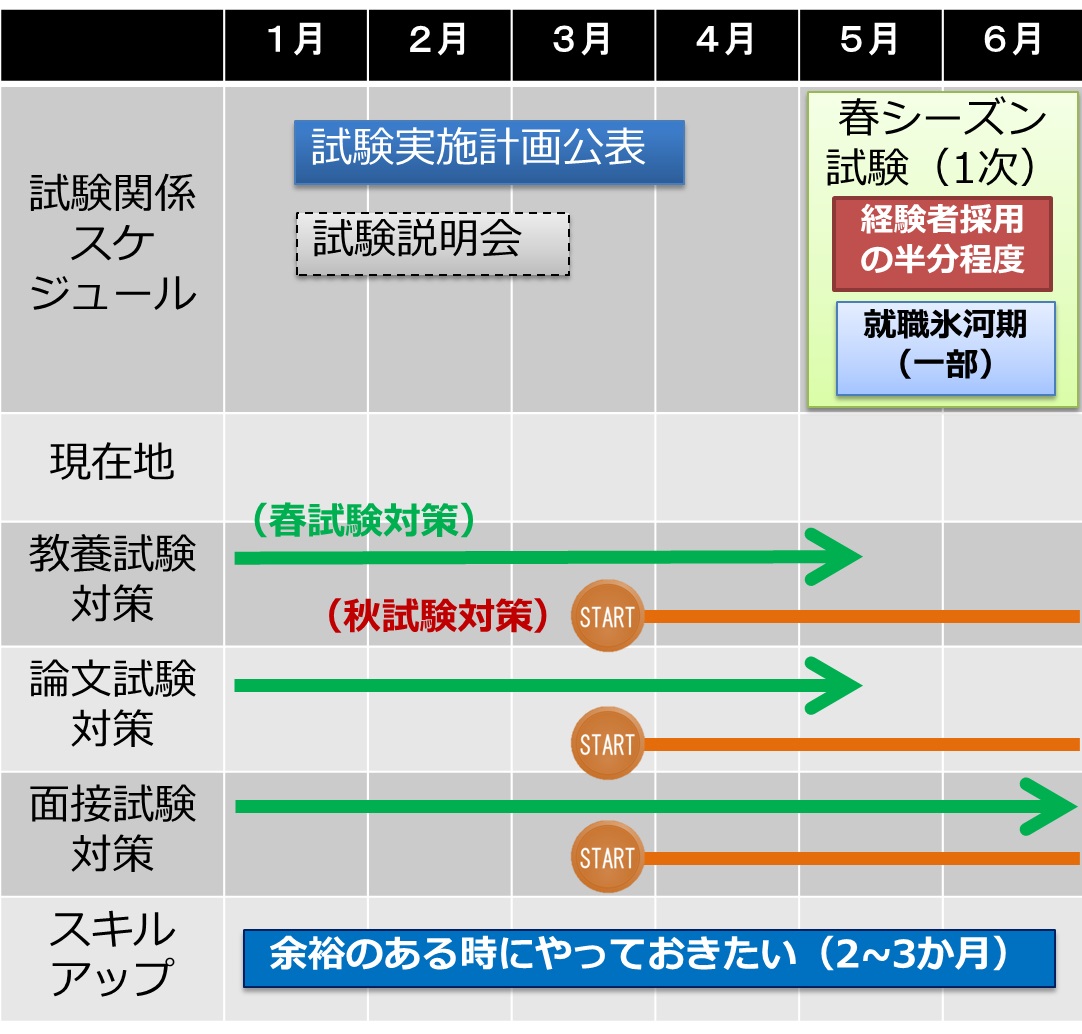

試験対策スケジュール

社会人公務員試験の試験スケジュールと対策期間の目安を、整理しています。

対策スタートは半年前を目安としつつも、早ければ早いに越したことはありません。

目標とする試験までの時間を確認して、早速、取りかかりましょう。

■試験対策スケジュール

(参考記事)

「もう時間がない」と諦めるその前に

>>【1か月でも希望アリ!】公務員試験を最短の勉強時間で合格する方法

情報系職種で培ったスキルは絶大!頼られる公務員に!

以上、情報系職種から公務員への転職について書いてきました。

SEなど情報系職種へのニーズは高まっており、しっかりと対策を講じれば、他の業種よりも高い確率で最終合格にたどり着けるでしょう。

採用後は、各方面から「頼られる存在」となることは間違いありません。

ぜひ、その知識を生かして社会課題を解決する画期的な仕組みを構築してください。

![]() 具体的な合格戦略を知りたい方は、次の記事をご覧ください。

具体的な合格戦略を知りたい方は、次の記事をご覧ください。

社内SEに特化したITエンジニア専門の転職メディア

>>社内SE転職ナビ