公務員試験は長丁場です。

教養試験、論作文試験、面接試験、全てがクリアできなければ、最終合格して公務員になることはできません。

どこに力を入れて対策するかによって、合格する確率は変わってきます。

また、誰もがやっている対策方法をやったのでは、ライバルを上回れません。

そこで今回は、予備校などでは教えてくれない社会人・就職氷河期対象の公務員試験に、最終合格するための合格戦略を具体化し、5つのポイントを整理しました。

本ページはプロモーションが含まれています

社会人向け公務員試験の流れ

まず、社会人向け公務員試験の流れは次のとおりです。

最も重要なのは面接試験ですが、そこにたどり着くには教養試験をクリアしないといけないというのが、公務員試験の難しさです。

大きな山を越えたと思ったら最後にまた心臓破りの坂が立ちはだかる、そんなコースを何も考えずに走れば、ゴールにはたどりつけないでしょう。

ですから、全体を見通した合格戦略が必要になります。

受験する人の全員がものすごく対策をしてきているわけではありません。

誰でも申し込んで受験できる試験ですので、様々な受験者がいて、この倍率です。

ノー勉で挑もうという人も一定割合いますが合格確率はほぼゼロですので、その分、倍率は下がると考えることはできます。

また、「闇雲に教養試験の勉強ばかりしている」、「大手予備校で勉強すれば合格できる」といった人がほとんどですが、それぞれ弱みを抱えています。

こうした層より前に出るには、差別化を図る戦略を持てるかどうかです。

戦略に沿った対策を進めることができれば、合格がグッと近づくはずです。

そこで、社会人向けの公務員試験を突破するための合格戦略を次のとおりと考えます。

力を入れて対策する点は、この5点です。

このうち、もちろん、第一関門は「教養試験対策」であることに間違いありませんが、それだけでは合格できません。

教養試験以外の「差別化ポイント」で差別化を図れるかが、合否のカギです。

●5つのポイントのうち、必須は1~4です。

●5は必須ではありませんが、面接試験での決め手不足の受験者の合格確率を飛躍的に高める秘策です。

5つのポイント全てをやり遂げることを、オススメします!

ポイントを1つずつ説明していきます。

(1)教養試験対策 ー 通信講座

教養試験対策ばかりに時間を取られていてはいけませんが、突破しなければそこで終わりでもあり、そのバランスが重要です。

まずは、しっかり「理解」をすることが必要ですが、社会人は、「試験勉強」から離れて時間が経つという方がほとんどで、独学だけではなかなか難しいところもあります。

様々な勉強法を比較した結果、通信講座を活用して「理解」のステップを進めることが最も確実です。

自分の状況(試験にかけられる時間、受験先の難易度など)に合わせた勉強法を取ることが大事ですが、忙しい社会人には「通信講座」+「問題集演習」が効率的でコストも抑えられるので、オススメです。

ここを確実にクリアしなければ、次に進めません。

速やかに対策に取り掛かりましょう。

![]() (通信講座が必要な理由)

(通信講座が必要な理由)

●時短効果がある

様々な機能を使い、理解度・定着度を確認しながら進められるため、独学より効率的に学習を進めることができる。(社会人は忘却との戦いでもある。)

このため、問題集のみによる独学などに比べ、かなりの時短効果を得ることができる。

●試験種類にかかわらず対策を開始できる

社会人向け公務員試験の教養試験の種類は3種類あり、併願などする場合、対策が異なってくる。また、受験案内などの確認は直前となる場合も。

このため、共通的に対策を進められる通信講座を使うことで、早めに学習を開始することができる。

(2)教養試験対策 ー 問題集

「理解」のステップを終えたら、あとはひたすら「演習」です。

社会人向けの試験は大きく分けて3種類の試験がありますが、これは問題集で調整します。

通信講座で基本的な理解を終えた後、問題集を試験種類に合わせて選び、それを解くことで対応できます。

(3)論文試験 内容対策

論文試験については、形式対策を程々に済ませて、内容重視で対策を進めてください。

ここは、他の受験者との「差別化」ポイントです。

内容に関しては、対策本や通信講座などの模範解答を鵜呑みにするのではなく、自ら調べ、「自分の考え」を整理するところまでの作業過程が必要です。

そうすることで、オリジナリティのある内容を書くことができ、それが評価の差につながります。

また、このプロセスで整理した行政課題に対する「自分の考え」は、面接試験でもそのまま使えます。

例として都道府県の総合計画を活用した論文対策の方法を示していますので、参考にしてください。

(論文・作文の基本についてはこちら)

最近話題のチャットGPTなど、AI機能をうまく使いながら対策を進めることも、必要かもしれません。

(4)面接試験対策

面接試験は、試験全体で最も重要視される試験です。

面接の3大要素は、「志望動機」と「行動事例」、そして「情報系スキルアップ」です。

まずは志望動機です。

評定要素はいくつかあり、面接といえば、コミュニケーション力などに目が向きがちですが、最も重要視されるのは、公務員としての「使命感」の要素です。

この「使命感」の評価につながるのが「志望動機」です。

志望動機をしっかり追求・整理することに時間を使いましょう。

これまで人生をじっくりと振り返って、自分が社会とどうかかわりたいか、公務員として何がしたいかということに、向き合ってください。

実は、そこに模範解答などなく、自分の思いの丈に、面接官の印象に残る「熱のこもった答え」がいかにできるかが最大のポイントです。

次は行動事例です。

いわゆるコンピテンシー型の面接において必ず答えることになります。

面接官は、その人の過去の行動の特徴を聞いて評価に繋げてきます。それを知った上で、あらかじめ、自分の過去の行動を振り返って整理しておきましょう。

できれば、自分で良くできたと思うポジティブな行動事例をすぐに答えられるように思い出して、いくつか整理しておくことです。

ただし、ウソをついてはいけませんので注意してください。

これらは、面接試験で最も重要な「差別化」ポイントです。

※就職氷河期世代試験の面接試験対策の具体的方策は次にまとめました。

(5)面接突破の最大の差別化ポイントとも言える情報系スキルアップ

資格が必要な看護師や薬剤師などを除いて、公務員試験を合格するために絶対に必要な資格はありません。

しかし、行政は今、情報系のスキルにニーズがあることは確かです。

特にAIスキルなどを話すことができれば、大きな加点要素となることは間違いありません。

例えば、AIプログラミングなどを学習して話すことができれば、こんな感じの面接評定表になるでしょうか。

特記事項に記載されて、判定が一段階上がるかもしれません。

これは、出るかどうかわからない問題演習の類とは違って、最も結果が出やすい対策になります。

スキル取得は、面接対策としては他の受験者が取り組まないため、最も差をつけやすい「差別化」ポイントです。

公務員試験の勉強と並行して進めることはなかなか難しいと思いますが、自信をもって面接試験に臨みたいなら、情報系スキルアップに取り組んでみてください。

かといって背伸びせず、難易度が易しいものから難しいものまであるので、現状に合ったものを選ぶと良いと思います。

【情報系スキルは面接での評価アップ要素になる可能性大】

(おすすめの情報系スキル)

●チャットGPTなど生成AIを使いこなすスキルのプロンプトエンジニアリングのスキルが注目度急上昇

●AI資格なら、まずはG検定、上位はE資格

●ITパスポートもまだまだ歓迎される

●時間的余裕があれば、基本情報技術者試験にチャレンジしたい

面接時に資格取得や受講完了までできていれば望ましいですが、現在勉強中という話をできるだけでも印象・評価は違ってくると思います。

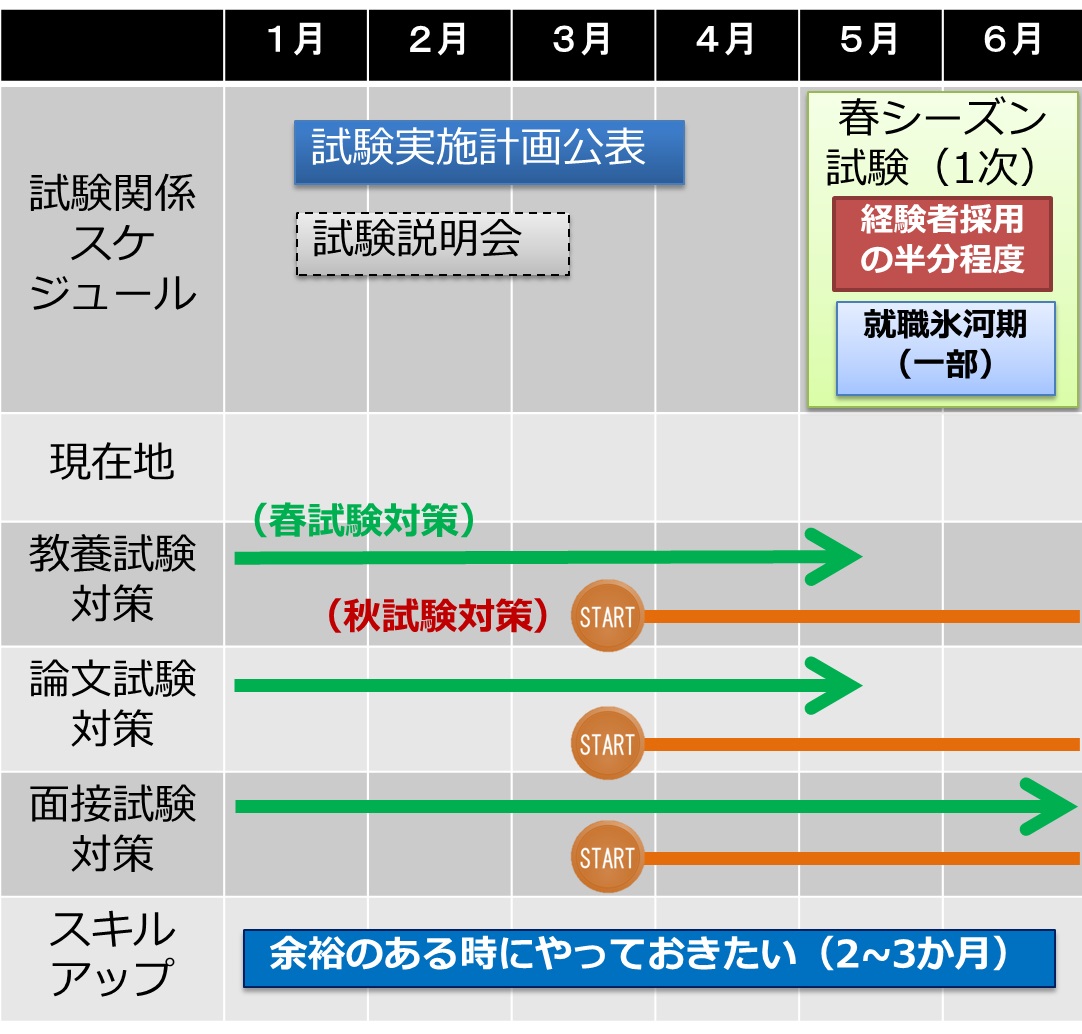

対策スケジュール

1年間のスケジュールは次のとおりです。

照準を定めている試験まで日程から逆算して、計画を立てましょう。

■試験対策スケジュール

(参考記事)

「もう時間がない」と諦めるその前に

>>【1か月でも希望アリ!】公務員試験を最短の勉強時間で合格する方法

合格戦略のおさらい

今回は、合格戦略を具体化してみました。

・教養試験を何としてもクリアすること

・他の受験者との「差別化」を図ること

のために、5つのポイントがあることを示しました。

そのうち、差別化を図るのは、論文対策、面接対策と、スキルアップです。

社会人として忙しい日々を送る中、全て取り組むのは難しい場合もあるかもしれません。

しかし、試験に受からなければ全ての取組は時間の浪費となってしまうことを考えれば、悔いのないよう最大限の取り組みを行ってください。

この5点に力を入れて取り組めば、合格は確実に近づきます。

ぜひ、頑張ってください。